今回は、法的な文章を作成する上で大事なポイントを、次の順で述べる。日常文章との違い・法的文章の平易性・三段論法と法的三段論法・法的三段論法と答案・変な接続詞は使わない。なお、学生としての理解を自戒の念を込めて述べている点に留意して見ていただきたい。

日常の文章と法的な文章の違い

日常の文章は、自由な文章である。正しい書き方など存在せず、ときには日本語の文法とかけ離れた文章であっても許される。読み手が全く理解できない文章であっても、責められる理由はない。

他方で、法的な文章は、自由な文章ではない。法的な文章には、正確性・平易性・論理性、合理性・正当性が求められ、これらを有しない文章は法的な文章には適さない。

井田先生も次のように述べている。

法律家が用いる言葉(概念)は、可能な限り明確・一義的でなければならず、その文章は正確・平易で論理的であり、それが向けられた相手方(それは同じ法律家である場合もあり、一般の人の場合もある)にとり説得力をもち、合理性・正当性を備えるものでなければならない。1

なぜなら、法的な文章は、ある問題を法律によって強制的に解決するためのものだからである。強制という重い結果をもたらす文章である以上、生半可な文章によって実行するわけにはいかない。

- 書き手の伝えたい内容と読み手に伝わった内容が一致しない不正確な文章

- 読みづらく分かりにくい難解な文章

- なぜその結論に至ったのかの理由が欠けた非論理的な文章

- 結論の妥当性に欠ける非合理的で不当な文章

このような文章が許されないのが、法的な文章なのである。私たちは、一人ひとりの人生を左右する重要な文書を書いているのだということに毎度注意しながら、文章作成に挑まなくてはならない。

このことは、司法試験を受験する学生であればもちろん、法学者を目指している学生、企業の法務部を目指している学生、公務員を目指している学生のすべてにあてはまることである。

文章としての自由度・責任度の差こそが、日常の文章と法的な文章の違いである。

法的文章の平易性

先に述べたように、法的な文章には、正確性・平易性・論理性、合理性・正当性が必要となる。これらの性格のうち、平易性についてさらに踏み込んでみたい。

※なお、ここにいう正確性とは、伝えたいことをそのまま正確に相手に伝えることができることをいい、法律の理解の正確性とは異なる概念であることに注意していただきたい。2法律の理解の正確性は、文章作法の領域ではなく、個別の学問分野の領域である。この意味においては、合理性・正当性については、文章作法の領域と個別の学問分野の領域とが重なるところがあるといえようか。

平易とは、わかりやすさのことをいう。

法的な文章にとっては、この平易性よりも正確性や論理性の方が重要である。なぜなら、これら正確性や論理性が欠けている場合は基本的には誤りとして読み手に認識されるのに対して、平易性のみが欠けている場合はすぐさま誤りと読み手に認識されるわけではないからである。

ちなみに、合理性・正当性は、結論が妥当であるか否かをみる性格であるところ、結論が妥当でなかったとしても、正確性や論理性があれば、これもまた直ちに誤りとは読み手に認識されるわけではない。ただし、質の高い文章とはならないだろう。対して、平易性は、仮になかったとしても、読み手が理解できれば質の高い文章となりえる。

このように、平易性というのは、欠いたとしても法的な文章として成立しうる余地はある。

しかし、とくに学生は、なによりも平易性を追求して文章作成にあたるべきであると、私は考える。

理由は、次の通りである。

- 平易性は、学生が見落としがちな性格であるから

- 平易性がなければ、その他の正確性や論理性、合理性、正当性の質の向上に限界があるから

先に述べたように、平易性がなくとも法的な文章は成り立ちうる。しかし、だからこそ、学生が見落としがちな法的文章の性格となってはいないだろうか。

学生にとってまず大事なのは、自分の法的理解が正しいか正しくないかであり、自分の文章に平易性がなくてもマルがもらえてしまえばそこで満足してしまう。私もそんな学生の一人であった。結果として、そんな学生は平易性を身に着けることができないまま先へ進むことになる。

その結果、答案にマルはつくが、高得点とはならないといった事態が発生する。つまり、質の高い文章を書けていないのだ。

当然である。平易性を欠くということは、読み手にとって読みづらく分かりにくい難解な文章となっているということだ。そのため、読み手は理解するために書き手の文章に解釈を加えなければならなくなり、読み手に誤読の機会を与えることになる(誤読と表現することもおこがましい)。

誤読されるような文章は、正確性や論理性、合理性、正当性の質が高い文章とはいえない。

逆に、わかりやすい文章が書ける人間は、あとは正しく勉学を積むだけで、質の高い文章を次々と書くことができる。

いうなれば、正確性や論理性は法的文章の最低条件であり、合理性や正当性は法的文章の質を上げる条件である。そして、平易性は、これら正確性や論理性、合理性、正当性の質をさらに高めるための条件であり、かつ、法的な文章として扱われるにふさわしい文章となるための必須条件であるといえよう。

正確性や論理性が最低条件である以上、平易性よりも正確性・論理性の重要度が高いのはもちろんである。ただし、平易性こそが私たち学生が見逃しやすく、またレベルアップに欠かせない要素であることは強く主張したい。

私たちが書く文章は、条文ではない。抽象的で解釈の余地のあるものである必要はないのである(ここが、最高裁判所の書く文章との違いかもしれない。)。

では、平易性のある文章はどのようにすれば書けるようになるのか。

それは、正しい日本語の使い方を学ぶことである。平易性は、法学に限った話ではない。学術文章作法として広い分野で必要とされている要素である。

私が特に重要だと思うのは、一文一義と正しい接続詞表現である。とくに接続詞表現については、最後にも触れるが、基本的な分かりやすい接続詞を使えばよい。

古い判例で登場するいかにも高尚な接続詞をわざわざ現代の論述において用いる必要などない。判例の文言を真似たい気持ちはわかるけれども、論述問題を解くうえで現代のニュースや新聞、日常会話で登場するレベルの接続詞表現で足らないなどということは決してないと思う。

ここでも、私たちが書く文章は、自己満足のためではなく、当事者の人生を左右するものであって、その当事者が容易に理解できない表現を使う意義などないことを想起すべきである。

正しい日本語の使い方について詳しく学びたいという人は、専門に書かれた書籍等をぜひ手に取ってみてほしい。とくに、井田良ほか「法を学ぶ人のための文章作法[第2版]」(2022)58-113頁〔佐渡島沙織〕に丁寧に記述されている。

また、平易性の質を高める方法として大学の教授から次のように指導を受けたので共有したい。

「わかりやすい文章は、読み手の立場に立って、心の中で声に出して読みながら書くという練習をしていけば、書けるようになる。読み手のことを気遣って書けるようになりなさい。」

読み手を意識して書くこと。法的な文章に限らず、すべての学術文章において大切なことだが、あらためて意識してみるとよいであろう。

三段論法と法的三段論法

法的な文章の正確性と論理性にとって重要な要素に、法的三段論法というのがある。

論理的に文章を組み立てて、伝えたいことを正しく伝える文章技法として、「大前提・小前提・結論」を意識して書くという方法がある。一般に、三段論法と呼ばれる。

有名な例が、「人間は死ぬ(大前提)、ソクラテスは人間である(小前提)、ゆえにソクラテスは死ぬ(結論)」というものである。

三段論法では、それぞれの大前提、小前提、結論をきちんと分けて書くことが重要である。このことをしっかりと理解した上で三段論法をマスターすれば、文章の正確性と論理性の質は十分であろう。

※時と場合によっては、明確に分かれている必要はない。もっとも、構成や文の流れとして、読み手にいま読んでいる部分が大前提、小前提、結論のいずれにあたるのかをしっかりと伝わる文章でなくてはならない。

これを法的な文章に用いると、「刑法199条は人を殺すと罰するとしている(大前提)、Aは人を殺した(小前提)、ゆえにAは罰せられる(結論)」という例ができる。

このように、大前提に法規範、小前提に事実のあてはめ、結論という流れで行う論証方法を、法的三段論法という。

法的三段論法の文章とはどのようなものか。次の問いの答案を、法的三段論法を用いて書いてみる。

問1 Aは、友人であるBを、持っていた刃物で切り付けて全治一週間の傷を負わせた。

Aのこの行為は、傷害罪の客観的構成要件を満たすか。

傷害罪(刑法204条)の客観的構成要件は、人の身体を傷害したときに満たされる。傷害とは、人の生理的機能を害することをいう。

Aは、友人Bの腕を刃物で切りつけて全治一週間の傷を負わせている。このAの行為は、Bの生理的機能を害する行為にあたる。よって、Aは、Bの身体を傷害したといえる。

したがって、Aの行為は、傷害罪の客観的構成要件を満たす。

この回答は、上の段落から、法規範(大前提)、事実のあてはめ(小前提)、結論の順で書かれている。そのため、どこで何を伝えようとしているかがわかりやすく、納得もできる。

このような構成で文章を書く論法を、法的三段論法というのである。

もっとも、このような法的三段論法を用いない文章であっても、時と場合によっては適切となりうる。このことも含めて、以下でさらに述べていきたい。

法的三段論法と答案

法的三段論法は、あくまでも、法規範・事実のあてはめ・結論を順序立てて混在せずに書く方法をいう。そのため、法的三段論法は、一つの答案にいくつも出現することが通常である。

ただし、法的三段論法をむやみやたらに使うことは勧められない。文章全体が冗長になり、何を問うべき法的文章であったのかがぼやけてしまうからである。谷雅文先生も次のように述べる。

・・・法的三段論法は至る所に存在しているので、その全てについてフルコースの論証を展開したらとんでもない事になる。重要なところでフルコースの型を示すということなのであるから・・・、ウエイトの判断が必要なのである。3

次の問題を考えてみたい。

問2 Aは、窃盗の目的で、Bの住居に侵入し、居間にあった金の指輪を窃取した。その後、Aはその場から立ち去るべく住宅の外に出たところ、たまたま帰宅途中のBに住宅から出てくるところを目撃されていた。Bは、即時に自宅から出てきたAを泥棒だと察知し、Aが歩いている前方500mの地点にある交番前でAを捕まえて警察に引き渡そうと考えた。そして、Bは、Aが交番前の地点に着くまでAを尾行し、Aが交番前に到着したところで、「泥棒!」と叫んでAの腕をつかんだ。このままだと警察に捕まってしまうと思ったAは、隠し持っていた小さいナイフでBの脇腹を刺し、Bに全治2週間の傷を負わせた。その後、Aは、交番から駆け付けた警察官に逮捕された。

Aの罪責を論ぜよ(ただし、特別法違反の点は除く)。

この、問題で、第一に挙げるべきAの成立しうる罪責は、住居侵入罪(刑法130条前段)、窃盗罪(刑法235条)、事後強盗致傷罪(刑法238条、240条)の3つである。

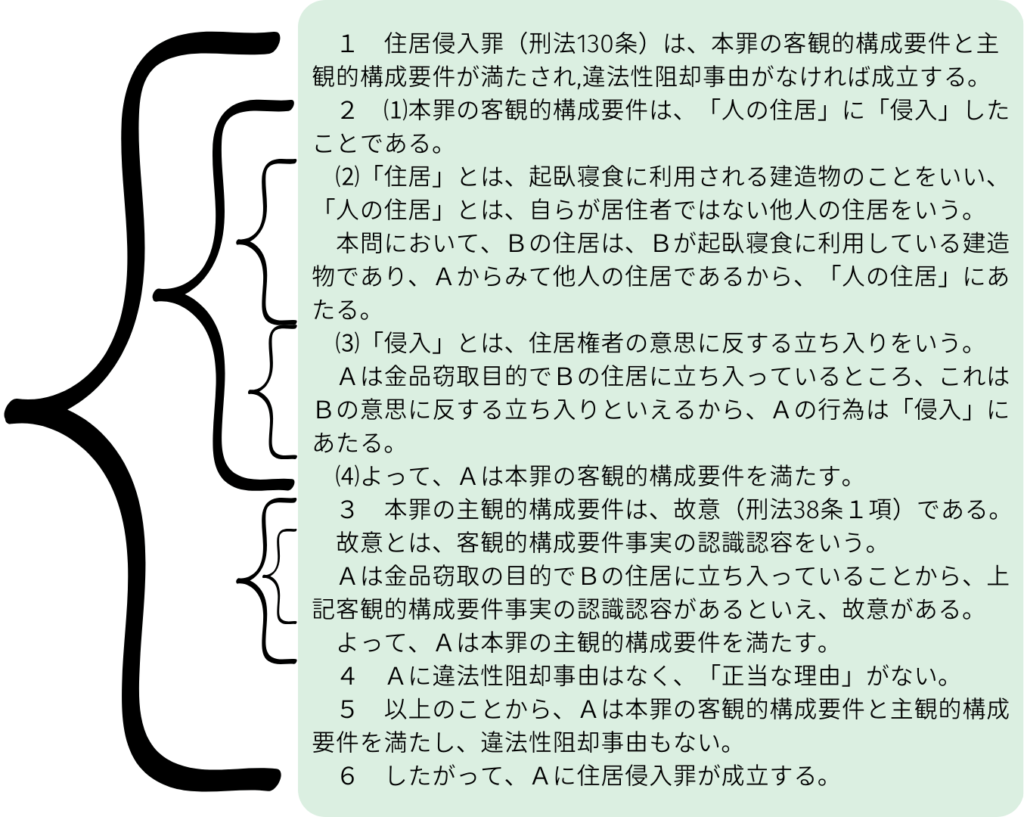

そして、書こうと思えば、ひとつの罪責の検討だけでも、いくつも法的三段論法を用いた記述ができる。例としては次のようになる。

※訂正 誤「住居侵入罪(刑法130条)」 ⇒ 正「住居侵入罪(刑法130条前段)」

右側には住居侵入罪の答案があり、左側の「{」は、一個でひとつの法的三段論法となっていることを意味する。

見てわかるように、全体の文章の中に法的三段論法が多数そして入れ子式に詰まっている(図が不細工ゆえに見づらいことはどうかご容赦願いたい)。また、かなりの文章量になっていることもわかっていただけるだろう。

先に述べたように、問2は、住居侵入罪のほかにも窃盗罪と事後強盗致傷罪も記述しなければならない問題である。このような調子で記述を続けると、文章全体が冗長になるのがご理解いただけたのではないだろうか。

では、冗長にならないためにはどうするか。

単純に、法的三段論法を用いるところをその重要度によって使い分けるのである。重要度の見定めは、次の二つを参考にするとよい。

- 問題文中の比率

- 要件充足に疑問を呈しうる事実

もう一度、問2の問題をみてほしい。問題文中のそれぞれの罪に対応する事実の比率はどのようになっているだろうか。

この比率を確かめるには、問題文を順に観察して各要件に該当しうる事実がないかを明らかにする必要がある。

問2では、最初の一文に住居侵入罪と窃盗罪の要件該当事実があることが分かる。そして、最後の一文を除いた他の分には、事後強盗致傷罪の要件事実があることが分かる。

このことから、問2には、三つの罪の該当事実がだいたい1:1:8(住居侵入罪:窃盗罪:事後強盗致傷罪)の比率で存在することが分かる。

明らかに事後強盗致傷罪に該当しうる事実の比率が高い。すなわち、問2では、事後強盗致傷罪の重要度が高い可能性があるということになる。

ある問題文で記述された事実の比率にかなりの差があるということは、出題者の意図を解答者に伝えているともいえるし、裁判で考えれば、当事者が最も争いたいがために深く明らかにされた事実ともいえる。

つまり、問題文中の比率は、なにを問うべき法的文章であるかを示しているといえるのである。

ただし、この比率だけにとらわれてはいけない。比率を明らかにする過程で、要件充足に疑問を呈しうる事実がないかも明らかにしなければならない。

要件充足に疑問を呈しうる事実がある場合は、結論がどちらにも転びうることを意味するため、慎重に取り組むべき事実だということになるからである。

したがって、すべての事実に法的三段論法を用いると冗長になる場合には、問題文中の比率と要件充足に疑問を呈しうる事実に注目し、法的三段論法を用いる場所と用いない場所を使い分ければよい。

問2では、AがBに暴行した場所が、窃盗の現場であるBの住宅から500m離れている。この事実によって、事後強盗罪の要件のひとつである「窃盗の機会」が認められず、Aに事後強盗致傷罪が成立しないのではないかという疑問を呈することができる。

そのため、問2においては、問題文中の比率・要件充足に疑問を呈しうる事実から、事後強盗致傷罪の重要度が極めて高く設定されていたことが分かり、なかでも「窃盗の機会」に着目して論じることが求められていたことが分かる。

よって、問2では、住居侵入罪と窃盗罪は最低限の記述で済ませ、事後強盗致傷罪を法的三段論法を用いて丁寧に論証すべきであるといえる。

ちなみに、問2の場合、住居侵入罪は次のように書けば十分であると思われる。

Aは、Bの住宅という「人の住居」に窃盗目的で「侵入」しており、これらの事実の認識認容もあるから故意もある。また、違法性阻却事由もなく「正当な理由がない」といえる。したがって、Aに住居侵入罪が成立する。

この文章では、法的三段論法を用いていない。正確にいえば、事実のあてはめ(小前提)と結論のみで構成されている。かっこ(「」)を用いて条文上の要件を明示することで、一応大前提がなにかが分かるようになっているため、読み手としてはこれで十分なのだ。

このように重要度が低い場所では、結論に至るまでの最低限の情報で足りる。

ちなみに、法的三段論法を使わないというのは文章が冗長にならないためのテクニックの一つである。そのため、冗長にならないのであれば、重要度の低いところでも法的三段論法を用いてよい。もっとも、簡潔に書くべきことは言うまでもない。

さて、法的三段論法を用いるときに、正確性と平易性を高められる方法がある。

問題提起である。

法規範(大前提)を記述する前に、いまから何について述べるのか、なぜ述べる必要があるのかを読み手に伝えるのだ。

学生が各法的文章の良し悪しは問題提起に現れているといっても過言ではないだろう。

なぜなら、適切に問題提起ができるということは、提示された事実のうち論じるべきところと論じるべきでないところを理解しており、それを読み手に分かりやすく伝えられているということだからである。

問題提起は、法的三段論法の構成要素ではない。しかし、法的三段論法を用いて論じなければならないところでは、問題提起も併せてもいい他方がよいだろう。

以上のことを理解して法的三段論法の使い方をマスターすれば、自然と良い答案、良い法的文書が書けるはずである。

変な接続詞は使わない

たくさんの文によって出来上がる法的文章は、接続詞と切り離せられない関係にある。

この接続詞の正しい使い方を身につけることが法学生の大きな命題だといえよう。

ただ、この接続詞の使い方の内容自体は、一般の学術文章作法と同じ領域の話である。そのため、詳しく学びたい方は、学術文章作法に関する書籍、とくに先程紹介した井田良ほか「法を学ぶ人のための文章作法[第2版]」(2022)58-113頁〔佐渡島沙織〕をご覧になると良いだろう。

ここで取り上げたいことは、「変な」接続詞を使わないというところにある。

実は、法学生は学んでいくに際して、多数の変な接続詞と出会うことになる。

それは、変な癖をつけたまま書かれた司法試験合格答案や、先輩、先生などの文章を参考にするために起こる。

例えば、次の語を接続詞として使うことだ。

- この点

- けだし(蓋し)

- 思うに

はっきりいって、法学生はとくにこれらの語を接続詞として使うべきではない。実際、司法試験などにおいて、これらの接続詞の使用を名指しで非難されている。

・・・「蓋し」、「思うに」など一般に使われていない用語や略字、容易に判読できない悪字、筆圧が弱く薄すぎる字などが散見される点については、大いなる反省を求めたい。4

しかし、「この点、」という言葉を「この」が何を指すのか不明確なまま接続詞のように多用する答案など、不適切な表現を使用する答案はなお多く見られるので、引き続き改善を求めたい。5

だが、私の実感としては、これらの語を接続詞として多用する法学生はかなり多い。普段、法学生はこのような接続詞を日常生活において使っていないはずだ。にもかかわらず、法的文章を書き始めると急にこれらの語が接続詞としてあらわれる。

おそらく、先輩などの答案を参考にした学生たちが、何も考えずに多用してしまっているのだろう。昔の判例で実際にこれらの語が接続詞として使われてしまっていたということも影響していそうだ。

ただし、判例がそのように使っていたとしても、とくに平易性を追求すべき法的文章を書くに際しては、現代の人がすぐに理解できる接続詞を使った方がよく、そうでない語は接続詞として使うべきではない。実際に判例は、「けだし」を「なぜなら」の意味で使ったこともあるが、やはりこれはおかしい。山野目先生も次のように述べている。

単に学生諸君の間で流行しているにとどまらず、法律を職業とする人々の間で頻繁に用いられる表現であるが、やはり表現としておかしい、というものは、ときに見られる。かつては「けだし」という接続詞の誤用が学者の間で流行になった時期がある。本来は「思うに」という意味であり、この言葉にbecauseの意味はないけれど、その意味で著名な学者の先生方などが用い始め、それを皆が模倣し、収拾の得難い状況を呈した。6

変な接続詞の使い方の例は、次の通りである。

- Cが177条の第三者であれば、AはCに対して甲不動産の所有権を対抗できなくなる。そのため、Cが同条にいう「第三者」にあたるかが問題となる。

この点、民法177条にいう「第三者」とは、不動産の物権変動に対して登記の不存在を主張する正当な理由がある者をいう。そして… - 事後強盗罪の暴行・脅迫における窃盗の機会とは、被害者等に容易に発見されて、財物を取り返され、逮捕され得る状況のことをいうと解される。

けだし、このような状況から一度安全圏へ脱出したといえるような遮断の事実があるときには、もはやそのような状況下の暴行・脅迫を財物奪取の手段と同視できないからである。Aの行為時は… - しかし、出版社であるBは、法人であり自然人ではない。そのため、Bが憲法の基本権享有主体性を有するかが問題となる。

思うに、法人は憲法の基本権享有主体性を有すると解する。なぜなら、現代において法人の社会的実体としての重要度は高く、また法人への侵害の帰結は構成員たる自然人に向かうことになるからである。そのため…

以上の例の場合、「この点」は使わなくても文章は成立するため、使う必要がない。「けだし」は、「なぜなら」に書き換えればよいだけである。「思うに」も必要なく、どうしても違和感がある場合は、文の前後を入れ替えれば済む。

これらもすべて、文章の平易性を突き詰めれば自然と使わないようになるはずである。

平易性を損ない、質の悪い法的文章を作らないよう、変な接続詞には注意しなければならないだろう。

【参考文献(脚注もある場合は、略称をつける)】

- 文章 : 井田良・佐渡島沙織・山野目章夫『法を学ぶ人のための文章作法[第2版]』(有斐閣、2022)

- 大塚裕史・十河太郎・塩谷毅・豊田兼彦『基本刑法Ⅱ-各論-[第3版]』(日本評論社、2023)

- 谷 : 谷雅文『すべての道は書き方に通ず?-学生の間に蔓延する奇妙なカルチャー:法文書作成の現場から-』中央ロー・ジャーナル16巻1号121-129頁(2019)

- 採点実感22 : 法務省『平成22年新司法試験の採点実感等に関する意見(民事訴訟法)』

- 採点実感23 : 法務省『平成23年新司法試験の採点実感等に関する意見(民事系科目第3問)』

今回は、これにて終了とする。

また、学生として、法学に関する記事を執筆していくため、気になった方はぜひ見てみてほしい。

当ブログを見る際には、批判的な観察を忘れないように。

みなさんとともに成長していければ幸いである。

以上

【当ブログをについては、プライバシーポリシー・免責事項や運営者情報をご確認ください】