人の行為を刑罰によって処罰するときには、その行為が、当該刑罰の客観的構成要件と主観的構成要件を満たし、違法性阻却事由がなく、責任阻却事由もないことが必要となる。

今回は、学生として、これらの構成要件・違法性・責任について総合的に述べる。

犯罪の成立

犯罪とは、刑法典その他の刑罰法規に規定されている罪を犯すことをいう。

そのため、いくら世間から猛烈に批判されるような反倫理的・反社会的な行為であっても、刑法典その他の刑罰法規に規定されていない行為は、犯罪とはいえない。

そもそも、刑法は、他の法規範と比較して、国家による自由刑や罰金刑といった重い罰を定めているものである。それゆえ、刑法は、立法および適用に際しては控えめでなければならず、問題解決の最終手段として位置づけられている。

刑法は、刑罰という峻厳な法効果を伴うものであるから、立法に際しても、またその適用に際しても控えでなければならない(刑法の謙抑制)。刑法は、人間の共同生活を維持するための社会的な制度の1つにすぎず、トラブルが慣習や道徳的な制裁、地域社会のコントロールや民事法的なコントロールなど刑法以外の方法で解決できるならばそれでよい場合もある。刑法は、社会的なトラブルの問題解決のための「最終手段(ウルティマ・ラティオ)」なのであり、刑罰よりも不利益の小さい他の方法で問題が解決できない場合にはじめて投入されるべきものである(刑法の補充性)。

大塚裕史ほか『基本刑法Ⅰー総論ー[第3版]』8頁〔塩谷毅〕(日本評論社、2019)

そのため、最終手段を用いずとも解決が図れる問題については、刑法典その他の刑罰法規に定めがないことがある。

逆に言えば、刑法典その他の刑罰法規に定めが置かれている行為は、最終手段を使わなければならないほど重い問題であるといえよう。

ゆえに、刑法学においては、犯罪とは構成要件に該当する違法で有責な行為と定義づけされる。

(前略)国家が特に刑罰という強力な手段を使ってまで禁圧すべきであると判断し、そのような行為に対して刑罰を科すと刑法に規定したものが「犯罪」である。刑法学においては、「犯罪とは構成要件に該当する違法で有責な行為」であると定義されている。

大塚裕史ほか『基本刑法Ⅰー総論ー[第3版]』25頁〔大塚裕史〕(日本評論社、2019)

構成要件とは、刑罰適用の要件のことをいい、他の刑罰と区別する機能などを有する。

構成要件は刑罰適用の要件であることから、基本的には構成要件に該当する行為は犯罪の成立が推定される。つまり、構成要件の充足が認められた時点で、当該行為が違法で有責な行為であると推定されるのである。

そこで、ある行為に犯罪が成立するか否かの判断は次の手順で行われる。

- 客観的構成要件

- 主観的構成要件

- 違法性阻却事由

- 責任阻却事由

まず、客観的・主観的構成要件を充足するか否かを判断し、その後に推定された違法性や有責性を阻却する事由があるかを判断するという流れとなるのである。

以下では、各要件と事由をさらにみていく。

客観的構成要件

法学生が刑法において必ず記述することになるのが、客観的構成要件である。

客観的構成要件とは、犯罪の構成要件のうち、客観的な要素のものをいう。

代表的な要素が、実行行為(構成要件的行為)、結果(構成要件的結果)、因果関係の3つである。

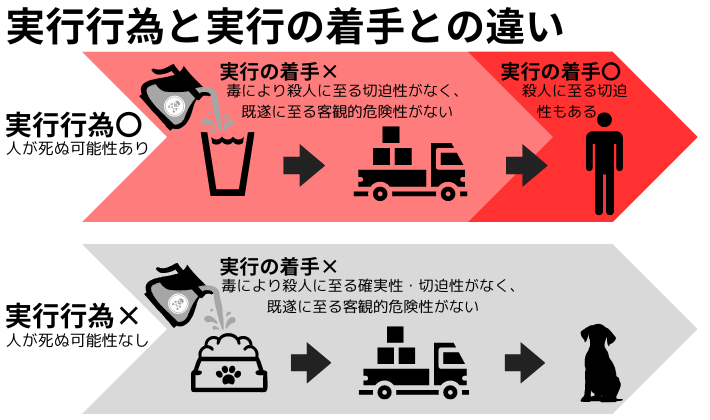

実行行為とは、〔法益侵害〕または〔構成要件的結果発生〕の現実的危険性を有し、当該構成要件に形式的にも実質的にも該当する行為をいう。

例えば、刃物を人に向けて振り回すと暴行罪にいう「暴行」に該当しうるが、刃物を空中に向けて振り回しても「暴行」に該当しない。これらの行為は、行為者からすれば同様の外部的な運動であるが、身体という法益を侵害する現実的危険性があるかという観点で見ると、前者はその危険性があり、後者はその危険性がない行為といえるのである。よって、前者は暴行罪の実行行為といえ、後者は暴行罪の実行行為とはいえない。

(前略)「結果発生の現実的危険性という実質を有し、特定の構成要件に形式的にも実質的にも該当する行為」を実行行為(構成要件的行為、構成要件該当行為)という。

大塚裕史ほか『基本刑法Ⅰー総論ー[第3版]』52頁〔塩谷毅〕(日本評論社、2019)

結果とは、実際に生じた外界の不良変更のことをいう。

例えば、ある人が肋骨を3本骨折し全治6週間の重傷を負ったとする。この場合、ある人の生理的機能が害されるという外界の不良な変更がある。よって、傷害罪における「傷害」という構成要件的結果が生じているといえる。

因果関係とは、実行行為が原因となってその結果が生じたという、実行行為と結果との間の関係のことをいう。この因果関係が認められるためには、実行行為と結果との間に「あれなければこれなし」という事実的なつながり(条件関係)がなければならない。

例えば、Aが殺意をもって椅子にもたれかかっているBに向けて発砲し、命中したが、Aの発砲後着弾までの間にBが心筋梗塞で亡くなっていたとする。この場合、Aの発砲という殺人罪の実行行為とBの死亡という殺人罪の結果の間には条件関係がない。Aが発砲していなくてもBは死亡していたため、「あれ(発砲)なければこれ(死亡)なし」という関係がないからである。よって、Aの発砲とBの死亡には因果関係がないといえる。

これら3つの要素は、犯罪のうち、結果犯に該当する犯罪において要求される要素である。

結果犯が上記3つの要素を要求されるのは、行為客体の状態変化を必要とする以上、犯罪の成立において変化後の結果という概念が存在しており、これに伴う偶然による処罰を防ぐためにも実行行為と結果との間の事実的なつながり(因果関係)が必要となるからである。

結果犯の例としては、殺人罪(刑法199条)がある。

人を殺した者は、死刑又は無期若しくは五年以上の懲役に処する。

刑法第199条(2024年現在)e-Gov法令検索

殺人罪の条文を分析すると、行為客体は「人」であり、その人の死亡という状態変化を必要としていることから、本条は結果犯であることがわかる。そのため、殺人罪の客観的構成要件は、実行行為・結果・因果関係の3つの要素が要求される。

挙動犯の場合、上記3つの要素のうち、実行行為のみが要求される。

挙動犯が実行行為のみが要求されるのは、行為客体の状態変化を必要としない以上、犯罪の成立において変化後の結果という概念が存在せず、因果関係も不要となるからである。

ただし、挙動犯の犯罪が侵害犯でもある場合には、法益侵害に至るまで既遂とならない点に注意が必要である。

挙動犯の例としては、住居侵入罪(刑法130条)がある。

正当な理由がないのに、人の住居若しくは人の看守する邸宅、建造物若しくは艦船に侵入し、又は要求を受けたにもかかわらずこれらの場所から退去しなかった者は、三年以下の懲役又は十年以下の罰金に処する。

刑法第130条(2024年現在)e-Gov法令検索

住居侵入罪の条文を分析すると、行為客体は「人の住居若しくは人の看守する邸宅、建造物若しくは艦船」であるが、毀損等の状態変化を必要としていないことから、本条は挙動犯であることがわかる。そのため、住居侵入罪の客観的構成要件は、実行行為の要素だけが要求される。

ただし、住居侵入罪は、成立に「侵入」という本罪の保護法益(住居権者が有する住居に誰を立ち入らせ誰の滞在を許すのかを決める自由)を侵害することまで必要としている犯罪であり、侵害犯でもある。

そのため、住居侵入罪の実行行為が認められたとしても(正確には実行の着手が認められたとしても)、直ちに犯罪が成立(既遂)するわけではないことに注意が必要である。実行行為の後(正確には実行の着手後)法益侵害まで至らなかった場合は、未遂罪(刑法132条)となる。

たまに、挙動犯について、「行為があれば即成立する犯罪である」といった説明を聞くことがある。たしかに、結果犯と対比して考えれば、結果発生までなくても行為があれば犯罪成立に足りるという意味では正しい。しかし、住居侵入罪の例で示したように、挙動犯であったとしても、行為、すなわち実行行為(実行の着手)が認められても即犯罪成立とはならない犯罪もある(侵害犯)。

そのため、この説明は、誤解を生みかねないやや不適切な説明だといえよう。

よって、挙動犯の説明については、先に述べたように、行為客体の状態変化の有無による説明が適切であろう。

ここまでのことをまとめることで、客観的構成要件に必要な要素は、次のように確認することができることになる。

| 結果犯 | 挙動犯 | |

| 侵害犯 | 実行行為・結果・因果関係 | 実行行為(法益侵害に至る必要性あり) |

| 危険犯 | 実行行為・結果・因果関係 | 実行行為(法益侵害に至る必要性なし) |

主観的構成要件

客観的構成要件が認められれば、次に記述しなければならないのが、主観的構成要件である。

主観的構成要件とは、犯罪の構成要件のうち、主観的な要素のものをいう。

主観的構成要件には、どの犯罪にも「故意」か「過失」のどちらかが必ず要求される。逆に、これらのいずれかが認められなければ、犯罪は成立しなくなる。

罪を犯す意思がない行為は、罰しない。ただし、法律に特別の規定がある場合は、この限りでない。

刑法第38条1項(2024年現在)e-Gov法令検索

刑法38条1項の前段は、主観的構成要件の「故意」について規定している。この条文に示されているように、原則として故意がなければ犯罪は成立しないから、いかなる犯罪であっても原則として故意の認定をしなければならない。その際の引用条文としては、この38条1項前段となる。

刑法38条1項の後段は、主観的構成要件の「過失」について規定している。これも、条文に示されているように、過失は特別規定を要するため、当該犯罪の条文に過失によらなければならないことが示されて初めて、同項前段の原則を無視できることになる。その際の引用条文としては、それぞれの当該条文でよい。もちろん、余裕があれば、主観的構成要件の検討の際に、同項後段を引用するのが丁寧ではあろう。

また、犯罪のなかには、独自の主観的構成要件要素を要求しているものもある。その場合、故意(過失)の検討の後に、さらに当該主観的構成要件要素の検討をする必要がある。

さて、ここでは、各犯罪の検討において前提として理解しておかなくてはならない「故意」に限定して述べていく。

刑法38条1項前段にいう「罪を犯す意思」のことを、故意という。

故意は責任に関する事柄であるが、犯罪によっては故意か過失かのみで異なる場合があり、構成要件の段階で検討しなければ、他の刑罰と区別する機能を有しているとされる構成要件の使命を果たせない。そのため、ここにいう故意は、構成要件的故意として、主観的構成要件要素で検討されることになる。

故意とは、客観的構成要件事実の認識・認容のことをいう。客観的構成要件事実を認識しているということは、刑法(規範)が禁止している行為であると認識しているということである。そして、その行為をしてはならないという反対動機を形成できたにもかかわらず、あえてその行為をしたということに対して、非難ができ、有責性を認定できるようになる。

また、故意が客観的構成要件事実の認識・認容であるということは、故意を検討する前にその客観的構成要件事実を確定しておかなくてはならない。そのために、故意は、必ず客観的構成要件の後で検討することになる。

認識・認容を具体的の有無は、おおまかに次のように判断できる。

- 認識あり・認容あり → 客観的構成要件を実現する可能性のある事実を認識し、その事実により客観的構成要件を実現してもかまわないと認容した。

- 認識あり・認容なし → 客観的構成要件を実現する可能性のある事実を認識しているが、その事実により客観的構成要件が実現されることはないだろうと認容しなかった。

- 認識なし(もちろん認容もなし) → 客観的構成要件を実現する可能性のある事実を認識していなかった(そのため、もちろん認容もできない)。

故意は、各犯罪の条文上に現れない。刑法38条1項前段が包括的に規定しているからである。そのため、犯罪の成立を肯定している答案等において故意の記述を欠くものがたまにある。しかし、同項前段に規定されているように、原則として、犯罪は故意がなければ成立しない。ゆえに、犯罪の成立を肯定しているにもかかわらず故意の記述を欠く答案は、極めて不適当な答案とならざるを得ないため、注意が必要である。

違法性阻却事由

さて、客観的・主観的構成要件が認められた場合、次に検討することになるのが、違法性阻却事由である。

先に述べたように、ある行為に構成要件該当性が認められた場合、その行為には犯罪の成立が推定され、違法性が推定される。ゆえに、ここでは、推定された違法性を阻却する事由がないかを検討することになる。

そして、違法性阻却事由が認められた場合、当該行為の違法性が阻却され、犯罪は成立しない。他方で、違法性阻却事由が認められず、不存在であった場合は、当該行為の違法性が確定する。

違法性阻却事由の代表的なものとしては、正当行為・被害者の承認・正当防衛・緊急避難がある。これらはそれぞれ文量が多くなるため、別稿にて述べる。

責任阻却事由

客観的・主観的構成要件が認められ、違法性阻却事由の不存在であった場合、次に検討することになるのが、責任阻却事由である。

先に述べたように、ある行為に構成要件該当性が認められた場合、その行為には犯罪の成立が推定され、有責性が推定される。ゆえに、ここでは、推定された有責性を阻却する事由がないかを検討することになる。

犯罪が成立するためには、当該行為時において行為者に有責性が認められなければならない。そのため、「責任なければ犯罪なし」といわれることもある。これを責任主義という。

ここにいう責任の本質は、行為者に対する非難可能性のことである。

では、責任の本質(実質)は何か。それは、構成要件に該当する違法な行為を行ったことについて行為者を非難できること、つまり非難可能性である。

大塚裕史ほか『基本刑法Ⅰー総論ー[第3版]』219頁〔豊田兼彦〕(日本評論社、2019)

行為者を非難できるというためには、行為者が違法な構成要件的行為をしないという選択をする自由があったのにあえてそのような行為をしたというように、他行為可能性・自由意思を行為時に有していたという前提が必要となる。

これら他行為可能性・自由意思を欠くものとして、責任能力の欠如がある。心神喪失と刑事未成年である。

心神喪失とは、精神の障害によって、行為の是非善悪を弁識する能力(弁識能力)またはその弁識に従って行動する能力(制御能力)がない状態をいう。これらは、行為者の病歴、行為時の病状、犯行後の病状などを総合的に考慮して判断される。

右のような、被告人の病歴、犯行態様にみられる奇異な行動及び犯行以後の病状などを総合考察すると、被告人は本件犯行時に精神分裂病の影響により、行為の是非善悪を弁識する能力又はその弁識に従つて行動する能力が著しく減退していたとの疑いを抱かざるをえない。

最判昭和53年3月24日刑集32巻2号408頁

また、刑事未成年とは、行為者が行為時に14歳未満の者であったことをいう(刑法41条)。

そして、行為者が行為時に、心神喪失が認められたまたは刑事未成年者であった場合は、責任が阻却され、犯罪は成立しない。

このほかにも、責任が阻却される場合もあるが(違法性阻却事由の錯誤)、それはまた別稿で取り扱う。

これらの責任阻却事由がない場合は、構成要件に該当し違法性阻却事由ない行為の有責性が確定し、犯罪が成立する。

【参考文献】

- 刑法第38条1項(2024年現在)e-Gov法令検索

- 大塚裕史『応用刑法Ⅰ』(日本評論社,第1版,2023)

- 大塚裕史・十河太郎・塩谷毅・豊田兼彦『基本刑法Ⅰー総論ー[第3版]』(日本評論社、2019)

- 小池信太郎「殺人罪における実行の着手・早すぎた結果発生」佐伯仁志・橋爪隆編『刑法判例百選Ⅰ(第8版)』130頁,(2020)

- 最判昭和53年3月24日刑集32巻2号408頁

ここで今回は以上となる。

今回は、刑法の各論点を学ぶ上で前提知識として学んでおかなければ、犯罪の成立の可否を論じられない基礎の部分について述べてきた。

もちろん、今回の内容についても、批判的な観察を忘れずに見てほしい。ただ吸収をするのではなく、批判的な観察を通して学習していく方が、より成長につながると考えるからである。

また、時間をかけて次の稿を書き上げていく。

見ていただけると幸いである。

以上

【当ブログをについては、プライバシーポリシー・免責事項や運営者情報をご確認ください】